JRA GL-20について

2016年9月26日に制定した、日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA GL-20(特定不活性ガスを使用した冷媒設備の冷媒ガスが漏えいしたときの燃焼を防止するための適切な措置)は、2018年3月14日に、経済産業省が提言している高圧ガス保安のスマート化の一環である、「ファストトラック制度」の活用第1号案件となり、冷凍則第十五条第1項第二号の例示基準相当の規格として承認されました。

その後ステークホルダーと運用方法について協議した結果、規定内容を一部改正することとし、2022年5月23日にJRA GL-20改正版(JRA GL-20:2022)を制定しました。

JRA GL-20:2022についても高圧ガス保安協会の委員会で審議され、冷凍保安規則の機能性基準に適合するものであることが認められて、2024年4月2日に例示基準相当の規格として承認されました。

ここでは、JRA GL-20を作成した背景と位置付けを紹介します。

1.JRA GL-20 作成の背景

2011年より、当工業会では、微燃性冷媒(A2L)を用いた冷凍空調機器のリスクアセスメントを実施し、微燃性冷媒の機器を安全に運用する方法を構築した。その結果を踏まえ、2015年3月12日の産業構造審議会 高圧ガス小委員会で、経済産業省から、R32、R1234yf及びR1234ze(E)(微燃性冷媒)を高圧ガス保安法冷凍保安規則で不活性ガスに位置づけることを検討する方針が示された。

2016年3月9日の産業構造審議会 高圧ガス小委員会でその方針が承認され、その後、これらの冷媒を不活性ガス及び特定不活性ガスに掲名することが決定された。

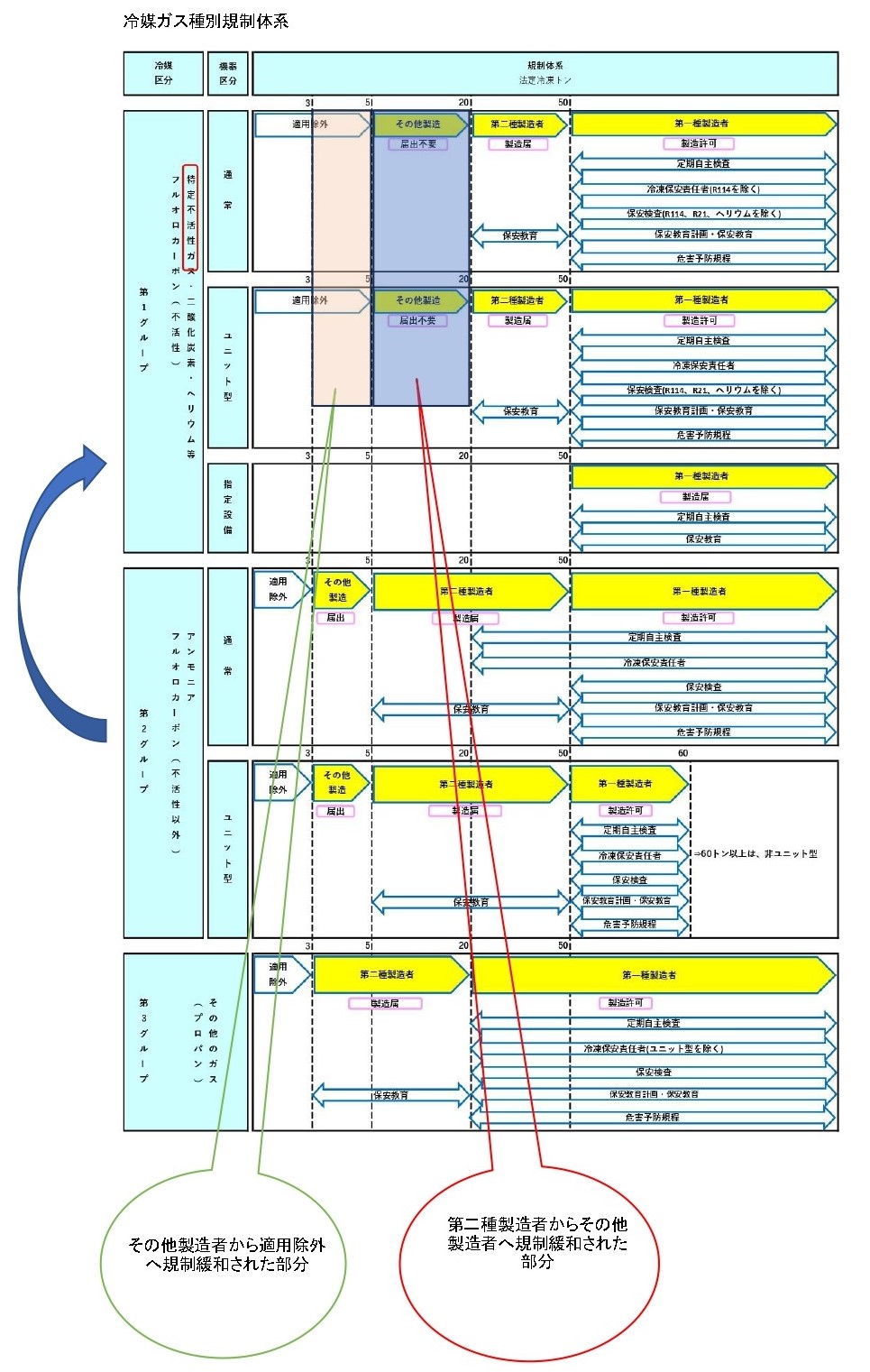

今回の一連の法改正等を整理すると図1の様になり、色枠にした部分が規制緩和された部分となる。

図1 - 法体系

特定不活性ガスは、不活性ガスのうちのわずかな燃焼性を有するガスに対する区分である。そのため、第一種製造者については冷凍則第七条第1項第三号により滞留しない構造とすること、及び同条第1項第十五号により滞留する恐れのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けることが規定された。冷凍則第十二条により、第二種製造者は第一種製造者と同じ安全対策が要求されている。

その他製造に係る技術上の基準は、冷凍則第十五条第1項第二号において、「冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止するための適切な措置を講ずること」と規定され、2016年3月9日の産業構造審議会 高圧ガス小委員会において、その他製造の安全性を確保するために具体的な手法をJRA規格に定め、その規格を関係規則等で参照し、JRA規格を活用するということが示された。

よって、当工業会では、規制改革対応WGを立ち上げ、高圧ガス保安協会及び経済産業省と協力して規制緩和についての具体的な検討を行い、特定不活性ガスを使用した機器を安全に運用する方法をガイドラインとしてまとめた。

2.JRA GL-20の位置づけ(JRA関連規格ガイドラインとの関係性)

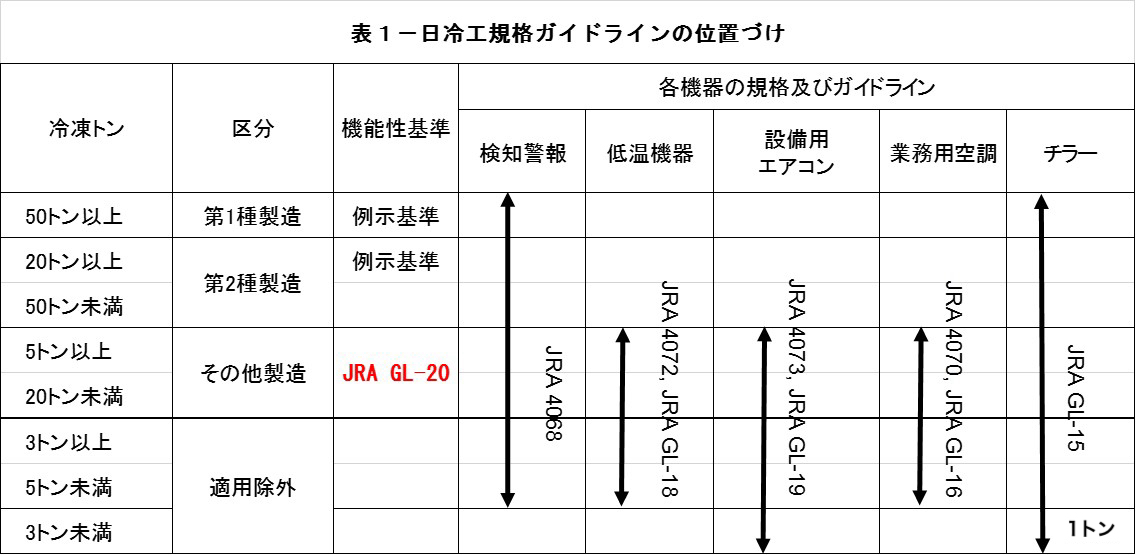

JRA GL-20の適用範囲は、冷凍保安規則法定冷凍能力5トン以上20トン未満のその他製造にあたる部分を製品群問わず全般としてカバーする。製品規格ガイドラインとの位置付けを整理すると、表1の通りとなる。

【参考】

高圧ガス保安協会ホームページでの掲載箇所

https://www.khk.or.jp/inspection_certification/about_exemplified_standard/notice.html

JRA GL-20:2022 Q&Aは、こちらよりダウンロードが可能です。